La Rivoluzione Francese (1789-1799) fu un periodo di grandi cambiamenti in Francia. Fu causata da una serie di crisi nel paese, che fornirono lo sfondo per la proliferazione delle idee dell’ Illuminismo . Iniziò quando la borghesia volle sbarazzarsi dei privilegi concessi a ecclesiastici e nobili, ma presto si trasformò in qualcosa di molto più grande. La Rivoluzione avrebbe istituito una monarchia costituzionale in Francia, poi avrebbe abolito del tutto la monarchia. Nel frattempo, le potenze straniere avrebbero cercato di fermare l’onda rivoluzionaria, invano. La Rivoluzione Francese avrebbe aperto delle crepe negli stati europei moderni e sarebbe terminata nel 1799, con l’ ascesa al potere di Napoleone Bonaparte .

Secondo lo storico Eric Hobsbawm nel libro L’età della Rivoluzione, la Rivoluzione Francese fu la più importante del suo tempo, per alcune sue caratteristiche peculiari. Accadde nel paese più potente e popoloso d’Europa, oltre alla Russia. Inoltre, coinvolse le masse e fu “incommensurabilmente più radicale di qualsiasi altro sconvolgimento comparabile”. Infine, fu una rivoluzione ecumenica, perché i suoi ideali si sarebbero propagati in tutto il mondo.

Riassunto della Rivoluzione Francese

- Fu causata da una serie di crisi politiche, sociali, economiche e amministrative che turbarono il regno assolutista di Luigi XVI.

- Iniziò quando il governo volle tassare ecclesiastici e nobili, entrambi rifiutarono, e il popolo volle istituire una Costituzione Francese, in modo da limitare i poteri e i privilegi delle classi superiori.

- Dopo la presa della Bastiglia, il popolo si divise in fazioni approssimativamente definite: Girondini (la Destra), Giacobini (la Sinistra), La Palude o La Pianura (il Centro) e Sanculotti (l’Estrema Sinistra).

- La prima fase della Rivoluzione fu l’Assemblea Nazionale, dominata dai Girondini, che istituì una Monarchia Costituzionale e abolì certi privilegi di classe.

- La seconda fase della Rivoluzione fu la Convenzione Nazionale, dominata dai Giacobini e dai Sanculotti, che istituì una Repubblica e introdusse misure radicali, come esecuzioni di massa (il Regime del Terrore).

- La terza e ultima fase della Rivoluzione fu il Direttorio, dominato dai Girondini, che mantenne la Repubblica, ma abolì la maggior parte delle misure radicali del periodo precedente. Mentre il Direttorio fu un fallimento interno, vinse diverse guerre contro avversari stranieri. Queste vittorie rafforzarono l’immagine pubblica dell’Esercito, in particolare quella di Napoleone Bonaparte.

- Infine, Napoleone comprese la sua popolarità e ne approfittò per attuare un colpo di stato, ponendo fine alla Rivoluzione Francese e dando inizio all’Era Napoleonica.

Cause della Rivoluzione

Negli anni precedenti il 1789, la Francia aveva attraversato tremende crisi in tutti gli aspetti della vita. Questi problemi si rafforzarono a vicenda e contribuirono a minare la stabilità del regime monarchico sotto il re Luigi XVI.

- Crisi politica: Fin dal regno di Luigi XIV (1643-1715), il Re Sole, i francesi adottarono una variante molto repressiva dell’ assolutismo europeo . Il monarca governava su tutto e l’opposizione non fu mai permessa di prosperare. Al Re Sole successero Luigi XV (1715-1774) e Luigi XVI (1774-1792). Quest’ultimo ebbe scarso rapporto con la società francese, come dimostrato dal rifiuto sociale della regina Maria Antonietta — a cui, si dice, quando le fu riferito che i contadini non avevano pane, rispose “Lasciate che mangino brioche”, ma non ci sono prove di ciò. L’opposizione ai reali avrebbe portato alla diffusione di idee estremamente radicali dall’Illuminismo.

- Crisi sociale: La società francese era brutalmente iniqua. Il Primo Stato (il clero) e il Secondo Stato (la nobiltà) costituivano una piccola minoranza della popolazione, ma godevano di alcuni privilegi: avevano terre in abbondanza e non pagavano tasse. Nel frattempo, il Terzo Stato finanziava sia il governo che gli altri due stati. Era composto da contadini, operai urbani, preti poveri e la borghesia, che aveva più potere economico degli altri, ma rimaneva priva di potere politico. Man mano che la classe mercantile cresceva, sentì il bisogno di abolire i privilegi sociali sanciti dal regime.

- Crisi economica: Per molto tempo, si pensò che le spese sostenute dal clero e dalla nobiltà mettessero a dura prova il bilancio dello stato. Oggi, sappiamo che queste spese erano relativamente insignificanti, e che i problemi economici della Francia prerivoluzionaria avevano altre cause. Primo, i francesi furono impegnati in conflitti come la Guerra dei Sette Anni, e aiutarono gli Stati Uniti a diventare indipendenti — entrambi a un costo considerevole. Secondo, la manifattura francese fu danneggiata dagli inglesi in seguito alla stipula di un accordo commerciale tra loro, l’ Accordo di Eden . Terzo, una devastante grandinata e un inverno rigoroso colpirono la Francia nel 1788-1789, causando un raccolto molto scarso e la carestia dei contadini. Infine, i nobili avevano poco da festeggiare, poiché avevano enormi debiti nei confronti della borghesia.

- Crisi amministrativa: Lo stato francese necessitava di riforme, poiché le spese erano fuori controllo mentre le entrate diminuivano. Alcuni ministri e consiglieri tentarono di riorganizzare gli affari di stato, ma i loro sforzi furono vanificati. Un caso esemplare è quello di Anne Robert Jacques Turgot, un economista che servì come Controllore Generale delle Finanze. Come sostenitore della Fisiocrazia, cercò di limitare gli incarichi governativi redditizi (sinecure) e le pensioni pubbliche. Tuttavia, le sue politiche liberalizzatrici ebbero scarso supporto dal resto del governo e dal mercato. Nel 1776, sarebbe stato costretto a rassegnare le dimissioni dal posto.

Secondo lo storico Michel Vovelle, la Rivoluzione Francese può essere vista in due modi. Uno è come una “rivoluzione della povertà”, considerando che i contadini vivevano in condizioni precarie e decisero di intraprendere azioni radicali in seguito all’aumento dei prezzi dei generi alimentari. L’altro è come una “rivoluzione della prosperità”, considerando che fu la borghesia a prendere l’iniziativa, perché voleva garantire la continuità della propria prosperità. Alcuni autori, come Edward Burns, privilegiano quest’ultimo punto di vista, poiché sottolineano che i poveri si sarebbero uniti alla Rivoluzione solo dopo che fu scatenata dalla borghesia.

L’Inizio: Stati Generali e Bastiglia

Nel 1787, lo stato francese affrontava un aumento delle spese, e i suoi preoccupanti livelli di debito rendevano improbabile che i creditori privati potessero coprire il conto. Tutte le entrate governative provenivano dal Terzo Stato, ma erano insufficienti. Ecco perché Charles Alexandre de Calonne, un ministro liberale, volle iniziare a riscuotere tasse dal clero e dalla nobiltà. Dato che entrambi possedevano enormi fortune e terre abbondanti, una tale misura avrebbe probabilmente risolto i problemi finanziari della Francia. Così, Calonne scelse un’Assemblea di Notabili per approvare le nuove tasse, ma il suo piano andò in fumo quando i nobili rifiutarono l’idea.

Su richiesta dell’Assemblea di Notabili, Luigi XVI convocò gli Stati Generali, un parlamento che rappresentava i ceti del regno e che si limitava a consigliare il monarca. Raramente questa istituzione era stata convocata nella storia francese, quindi il semplice atto di convocarla dice molto sul pantano in cui si trovava la politica francese. Gli Stati Generali si riunirono nel 1789, concedendo inizialmente un voto a ciascuno dei tre ceti sociali. Di conseguenza, il clero e la nobiltà sconfissero il popolo comune per 2 a 1 e respinsero la proposta di introdurre tasse che li avrebbero colpiti negativamente.

Il Terzo Stato reagì inizialmente chiedendo un cambiamento nelle regole di voto, in modo da potersi alleare con ecclesiastici e nobili dissidenti. Tuttavia, non solo Luigi XVI respinse questa proposta, ma intraprese anche misure di ritorsione contro gli Stati Generali. Il Re sottolineò la separazione dei tre ceti, annullò i decreti dell’organismo e dettò ciò che avrebbe dovuto approvare. Quando ciò non bastò a sedare l’opposizione, chiuse gli Stati Generali.

Ormai, sia la gente comune che la borghesia non avevano intenzione di smettere di riorganizzare la politica, l’economia e la società francese. Pertanto, il 20 giugno 1789, i rappresentanti del Terzo Stato si riunirono nuovamente in un vicino campo da tennis e giurarono di negoziare e istituire una costituzione che limitasse il potere del re. Su 577 rappresentanti, solo uno non aderì al Giuramento della Pallacorda: Joseph Martin-Dauch, che decise che avrebbe seguito gli ordini del monarca.

Inizialmente, Luigi XVI sentì la pressione sociale e acconsentì al piano per elaborare una costituzione. Tuttavia, mentre i costituenti discutevano, c’era la costante paura che Luigi XVI ordinasse un attacco militare contro l’assemblea. Quando divenne pubblico che le truppe fedeli alla monarchia venivano radunate, il Terzo Stato attuò la presa della Bastiglia — una prigione quasi abbandonata che rimaneva un simbolo del potere reale. I rivoluzionari presero le armi e iniziarono a combattere contro la monarchia, dando il via alla Rivoluzione Francese.

Divisioni Politiche all’Interno della Francia Rivoluzionaria

Durante la Rivoluzione Francese, il Terzo Stato si divise in vari gruppi. Ciascuno di essi tendeva a una diversa parte dello spettro politico, ma nessuno di essi era un partito politico organizzato. Piuttosto, erano insiemi di persone vagamente associate che condividevano credenze ideologiche. Questi erano i gruppi più importanti:

- Girondini: Erano membri dell’alta borghesia, come professionisti indipendenti e membri della classe media. Di solito sedevano nei posti più a destra quando il Terzo Stato si riuniva, e per questa ragione le loro idee divennero note come idee della Destra. Difendevano politiche moderate come l’adozione del liberalismo economico e il mantenimento di Luigi XVI al potere, sebbene limitato da una costituzione.

- Giacobini: Erano membri della bassa borghesia, come piccoli mercanti e operai urbani nelle manifatture. Di solito occupavano i posti più a sinistra nelle assemblee del Terzo Stato, e quindi le loro idee divennero note come idee della Sinistra. Appoggiavano misure più radicali, come la sostituzione della Monarchia con una Repubblica, l’uguaglianza dei diritti sociali e l’intervento nell’economia. Per promuovere la loro ideologia, ricorrevano frequentemente alla violenza politica.

- La Palude o La Pianura: Erano politici non schierati che non aderivano a una singola ideologia, non facevano parte di alcun club politico e mancavano di leadership. La loro denominazione deriva dal fatto che di solito sedevano al livello del suolo nelle assemblee del Terzo Stato. In termini di ideologia, erano moderati che si alleavano sporadicamente con Girondini o Giacobini.

- Sanculotti: Provenivano dalle classi sociali più basse, rappresentando i contadini e i poveri urbani. Per questo, adottarono ideali di estrema sinistra, come la democrazia diretta (persone che partecipano alla politica senza intermediari) e un pesante intervento governativo nell’economia, al fine di controllare i prezzi. Generalmente, si alleavano solo con i Giacobini.

1ª Fase: Assemblea Nazionale (1789-1792)

Dopo che la gente comune prese d’assalto la Bastiglia e prese le armi, alcuni politici che non avevano prominenza nazionale formarono la Comune di Parigi. Era un’assemblea municipale controllata dai Giacobini, in cui c’era critica al governo nazionale. Nel frattempo, la Rivoluzione Francese entrò nella sua prima fase, l’Assemblea Nazionale, che prese il nome dall’istituzione che stava elaborando una costituzione per l’intero paese.

Questa fase fu caratterizzata dall’ascesa al potere dei Girondini, che dovettero affrontare una situazione nota come la Grande Paura: in tutto il paese, i contadini temevano che la mancanza di cibo fosse parte di un complotto aristocratico per farli morire di fame. Di conseguenza, si armarono e iniziarono ad attaccare la nobiltà, arrivando a minacciare la stabilità della società francese. Nel frattempo, i rappresentanti del Terzo Stato a Parigi temevano che i contadini si dirigessero verso la capitale. Per evitare tale sconvolgimento, i Girondini abbracciarono politiche moderate intese a rassicurare i contadini sul valore della Rivoluzione:

- Abolizione dei diritti feudali: Anche se il Feudalesimo era scomparso da tempo, certi privilegi ad esso associati rimanevano in Francia. Nobili ed ecclesiastici detenevano il monopolio sulla terra, e il Terzo Stato era obbligato a pagare certe tasse e dazi alla nobiltà. Tutto ciò sarebbe terminato immediatamente.

- Confisca delle proprietà della Chiesa: Ogni singolo pezzo di terra e denaro posseduto dalla Chiesa Cattolica fu sequestrato dal governo. Questi beni sarebbero serviti a sostenere una nuova moneta cartacea creata dai rivoluzionari, chiamata assegnato, al fine di evitare bancarotte generalizzate. Sfortunatamente, gli assegnati non riuscirono a tenere sotto controllo l’inflazione e l’economia crollò.

- Promulgazione della Costituzione Civile del Clero: I membri del clero sarebbero stati considerati dipendenti pubblici, anziché dipendenti della Chiesa. Furono costretti a rinunciare al dominio del Papa in favore dei principi stabiliti dall’Assemblea Nazionale — incluso il fatto che i funzionari ecclesiastici sarebbero stati eletti anziché scelti da Roma. Di fronte a questi cambiamenti, alcuni preti li accettarono, formando il Clero Costituzionale, mentre altri li rifiutarono interamente, formando il Clero Refrattario.

- Promulgazione della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino: Questo fu un documento sui diritti umani che annunciava i principali valori della Rivoluzione Francese — Libertà, Uguaglianza e Fraternità (Liberté, Égalité, Fraternité). Basato sugli ideali dell’ Illuminismo, stabilì che tutti gli uomini erano uguali davanti alla legge e tutti meritavano di essere liberi e di possedere proprietà privata. Tuttavia, la Dichiarazione non prevedeva alcuna idea sul benessere economico delle masse.

- Promulgazione della Legge Le Chapelier: Al fine di estinguere le ultime tracce di Mercantilismo dalla Francia, questa legislazione prescrisse il libero scambio come norma. Eppure la libertà economica dei lavoratori doveva essere limitata dal divieto di formazione di corporazioni (prime versioni dei sindacati) e dal divieto del diritto di sciopero. Questa legge andava evidentemente contro gli interessi delle masse, ma entrò comunque in vigore, come modo per stabilizzare il paese.

Successivamente, l’Assemblea Nazionale trasformò la Francia in una monarchia costituzionale dopo aver approvato la Costituzione del 1791. Essa sancì il principio della separazione dei poteri, assicurando che il re non avrebbe governato in modo assolutista. Mantenne la separazione tra Chiesa e stato che era già apparsa con la nazionalizzazione del clero. Come prova del controllo girondino sui costituenti, i diritti di voto furono limitati agli uomini con proprietà — escludendo cioè sia le donne che i poveri. Per questo, solo circa il 15% della popolazione francese poté votare. Infine, per garantire il sostegno popolare al governo rivoluzionario, la Costituzione stabilì che si dovessero celebrare feste nazionali, principalmente in spazi aperti e fuori dalle principali piazze parigine.

La prima fase della Rivoluzione Francese raccolse una significativa opposizione internazionale dalle monarchie assolutiste d’Europa. Tutte erano terrorizzate dall’idea di essere rovesciate, e presto formarono coalizioni internazionali per combattere contro i rivoluzionari francesi. Nel frattempo, la famiglia reale tentò la fuga in Austria, ma Luigi XVI finì per essere arrestato e costretto a ratificare la Costituzione del 1791. Questi eventi rafforzarono l’instabilità della Rivoluzione e diedero origine a un’altra sua fase, con significativi cambiamenti in politica, società ed economia.

2ª Fase: Convenzione Nazionale (1792-1794)

Questa fu una fase radicale della Rivoluzione Francese, dominata dai Giacobini, con il supporto dei Sanculotti. A quel tempo, i contadini e gli operai urbani erano delusi dal ritardo nell’attuazione delle riforme sociali, ed erano veementemente contrari alle azioni controrivoluzionarie delle altre potenze europee. Ciò fece crescere esponenzialmente il loro zelo rivoluzionario e ne seguì il radicalismo, sia a livello nazionale che internazionale.

All’interno dei confini francesi, il calendario Gregoriano fu sostituito dal calendario Rivoluzionario Francese. Questo cambiamento aveva l’intenzione di rimuovere tutte le influenze religiose e monarchiche dal calendario. Il nuovo schema avrebbe contato il tempo dopo il 1° gennaio 1789, preso come inizio dell’Anno I, l’Anno della Libertà. Questo sarebbe cambiato nel 1792, quando i rivoluzionari francesi avrebbero rovesciato la monarchia, giustiziato sommariamente la famiglia reale, e stabilito una Repubblica — fu un modo per rispondere ai desideri del popolo comune. Da allora, il primo anno del calendario sarebbe stato il 1792, a simboleggiare la Repubblica stessa.

La Convenzione Nazionale avrebbe dovuto essere un governo provvisorio, e ci si aspettava che rinunciasse al suo potere e lo cedesse a un governo regolare. Tuttavia, questa disposizione persistette per parecchio tempo, e la Convenzione elaborò la Costituzione del 1793, con i seguenti punti salienti:

- Abolizione della schiavitù nelle colonie francesi.

- Suffragio universale maschile.

- Riforma agraria: ridistribuzione della terra, dai proprietari terrieri ricchi alla popolazione contadina, senza compensazione per coloro che perdevano la terra.

- Educazione pubblica gratuita.

- Pensioni per vedove e orfani.

- Legge del Maximum Generale: un tetto ai prezzi di beni e servizi. Questa misura fu imposta al governo dai Sanculotti e contribuì a garantire un’adeguata alimentazione della popolazione urbana.

Durante questa fase della Rivoluzione Francese, i Giacobini si aggrapparono al potere attuando quello che divenne noto come il Regime del Terrore: una serie di massacri ed esecuzioni che afflissero gli oppositori del regime. In larga misura, questo bagno di sangue fu perpetrato dal Comitato di Salute Pubblica, un organo incaricato di proteggere la nuova repubblica contro i suoi nemici stranieri e interni. Il leader più noto del Comitato fu Maximilien Robespierre, che fu essenziale nell’espandere le uccisioni (anche se non le iniziò lui). Secondo Eric Hobsbawm, la violenza indiscriminata fu probabilmente l’unico modo per salvare la Rivoluzione e, forse, persino la Francia stessa come paese.

A livello internazionale, la Francia dovette confrontarsi con le monarchie assolutiste d’Europa, che formarono la Prima Coalizione nel tentativo di sopprimere la Rivoluzione. Sia rivoluzionari che controrivoluzionari volevano una guerra, perché entrambi pensavano di poterla vincere. All’inizio, i rivoluzionari vinsero alcune battaglie mentre ne persero altre. Più avanti, l’Esercito Francese migliorò notevolmente, contribuendo a cambiare il corso del conflitto. Seguendo una logica di guerra totale, i francesi inaugurarono la coscrizione e fecero di ogni cittadino un combattente. Inoltre, l’Esercito non avrebbe più ricompensato i suoi membri in base al rango sociale — l’adozione della meritocrazia significò che i migliori soldati e ufficiali avrebbero fatto carriera militare, e in seguito avrebbero guidato i loro subordinati a sempre più vittorie.

Grazie all’Esercito, la Francia fu in grado di fermare la Prima Coalizione. Tuttavia, a livello interno, la situazione era critica. Nel pieno del Regime del Terrore, i Giacobini si divisero in due fazioni opposte. Gli Ultrà, guidati da Jacques Hébert, spinsero per misure repressive più severe di quelle già in atto, e fecero campagna per ulteriori misure contro gli interessi della Chiesa Cattolica. A loro volta, i Citra, guidati da Georges Danton, si opposero fermamente al Regime del Terrore e vollero che finisse completamente. Robespierre vide entrambe le fazioni sfavorevolmente e attuò un’epurazione contro di esse, ma ciò lo rese solo ancora più estraneo ai Giacobini nel loro complesso.

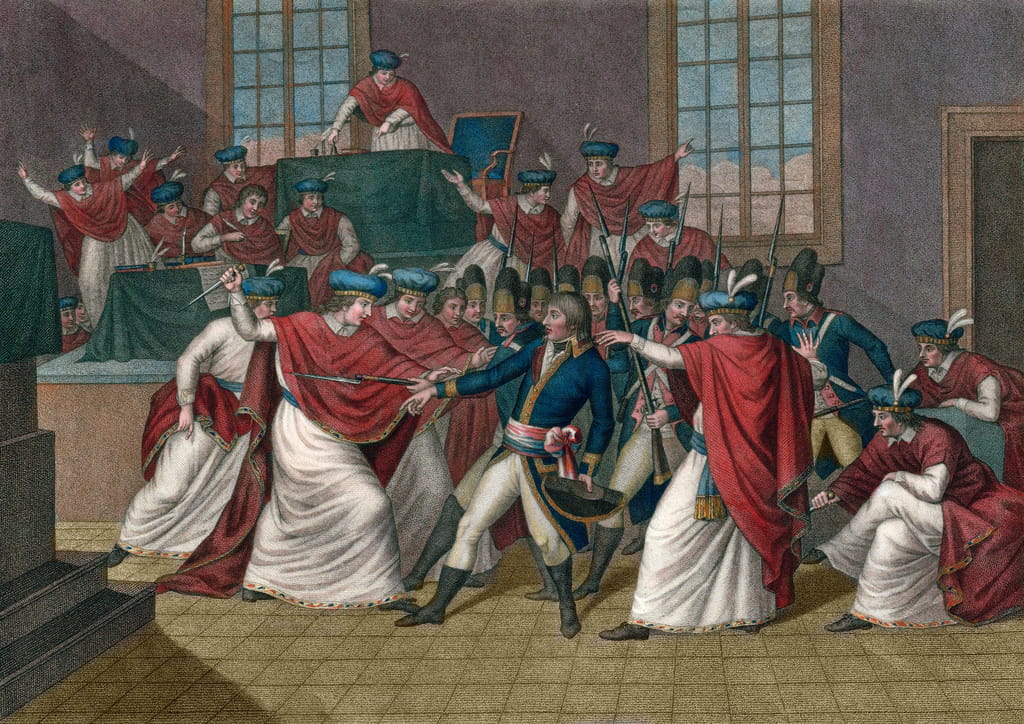

Nel colpo di stato del 9 Termidoro, le fazioni Girondine approfittarono dello scisma Giacobino e presero il potere nel processo chiamato Reazione Termidoriana. Robespierre e i suoi seguaci, nel frattempo, furono condannati a morte dal Tribunale Rivoluzionario. Sarebbero stati giustiziati in Place de la Révolution — cioè, nello stesso luogo dove avevano ucciso i loro nemici.

3ª Fase: Direttorio (1794-1799)

Questa fu la fase finale della Rivoluzione Francese. Fu un periodo conservatore, in cui la politica fu dominata dai Girondini, con il supporto della maggioranza dei deputati della Pianura o della Palude. A quel tempo, i Girondini credevano che le riforme giacobine fossero andate troppo oltre, minacciando la stabilità della Francia. Ecco perché il nuovo governo cercò di annullare gran parte di ciò che era stato fatto prima, e la promulgazione di una nuova e completamente diversa Costituzione ne è un esempio. Questi furono i punti salienti della Costituzione del 1795:

- Fine del suffragio universale maschile: I diritti di voto tornarono, ancora una volta, ad essere limitati a coloro che possedevano proprietà. Ciò significò che le masse furono escluse dalla politica ancora una volta.

- Fine della riforma agraria.

- Reintroduzione della schiavitù nelle colonie francesi: Questo avrebbe incoraggiato la rivolta degli schiavi ad Haiti, nei Caraibi, portando infine all’indipendenza.

- Istituzione di un Potere Esecutivo condiviso: Il potere era condiviso da cinque direttori, tra i quali prevalsero i Girondini. Questo fatto spiega perché questa fase della Rivoluzione fu chiamata Direttorio.

- Istituzione di un Potere Legislativo bicamerale: il Consiglio dei Cinquecento era la camera bassa, mentre il Consiglio degli Anziani era la camera alta.

Anche se il Regime del Terrore giunse al termine, molte persone comuni erano insoddisfatte delle battute d’arresto nelle politiche sociali. Le masse reagirono sotto la guida dei Sanculotti, nella Congiura degli Eguali: un tentativo di rovesciare il Direttorio. Guidato da Gracco Babeuf, questo colpo di stato aspirava a installare una repubblica egualitaria e protosocialista, ispirata agli ideali giacobini. Tuttavia, uno dei suoi leader, Georges Grisel, denunciò il movimento e il governo attuò una violenta repressione. Alla fine, la rivolta fallì.

A livello interno, storici come Michel Vovelle sottolineano che la vita sotto il Direttorio fu segnata da corruzione, povertà, violenza e instabilità. Eppure, in mezzo a tutto il caos, c’era un’istituzione che dimostrò il suo valore: l’Esercito. Come sostiene Eric Hobsbawm, è vero che i soldati mancavano di addestramento, disciplina, intelligenza e adeguati sistemi di rifornimento e assistenza medica. Ma ebbero successo proprio per questo: avevano bisogno di vittorie rapide per superare queste limitazioni. Le truppe francesi soffocarono con successo il dissenso politico all’interno dei confini del paese, e iniziarono a operare più efficacemente fuori dai suoi confini. Sconfissero le coalizioni straniere, poi rovesciarono molti regimi assolutisti vicini e li sostituirono con repubbliche sorelle, controllate dai rivoluzionari. Fu l’internazionalizzazione della Rivoluzione Francese.

A quel tempo, il governo era sempre più alla mercé dei soldati, perché le loro conquiste contribuivano a finanziarlo. In particolare, Napoleone Bonaparte, un generale che supervisionò personalmente diverse vittorie francesi all’estero, ottenne molto sostegno popolare. Alla fine capì che il governo civile era debole e dipendente dai funzionari militari. Nel 1799, con il supporto di alcuni politici e intellettuali come Emmanuel Sieyès, Napoleone prese il potere nel Colpo di Stato del 18 Brumaio. Dopo un decennio, la Rivoluzione Francese terminò finalmente.

Conclusione

La Rivoluzione Francese, insieme alla Rivoluzione Industriale, è una delle due rivoluzioni più importanti del XVIII secolo. Iniziò perché la borghesia voleva maggiore rappresentanza politica, a scapito del clero e della nobiltà, che volevano preservare i loro privilegi. Dopo la presa della Bastiglia, la Rivoluzione assunse una vena più popolare, anche se il primo governo rivoluzionario fu moderato. Il Regime del Terrore fece tremare gli oppositori del movimento — sia all’interno che all’esterno della Francia —, e le monarchie assolutiste d’Europa tentarono di soffocare i francesi, invano. I Girondini reagirono agli eccessi giacobini nel Direttorio, ma la debolezza del governo aprì la strada all’ascesa al potere di Napoleone Bonaparte.

L’Era Napoleonica avrebbe mantenuto certe esperienze inaugurate dalla Rivoluzione Francese, ma non tutte. Napoleone sarebbe anche durato molti più anni al potere, solo per essere sconfitto nel 1815 dalle potenze assolutiste. Tuttavia, lo spirito della Rivoluzione Francese sarebbe sopravvissuto indefinitamente, influenzando molte altre rivolte in tutto il mondo. Questa è l’eredità che ha lasciato.

Lascia un commento