Die Französische Revolution (1789-1799) war eine Zeit großer Veränderungen in Frankreich. Sie wurde durch eine Reihe von Krisen im Land verursacht, die den Nährboden für die Verbreitung von Ideen der Aufklärung bildeten. Sie begann, als das Bürgertum die Privilegien abschaffen wollte, die Geistlichen und Adligen gewährt wurden, entwickelte sich aber bald zu etwas viel Größerem. Die Revolution führte eine konstitutionelle Monarchie in Frankreich ein, um dann die Monarchie ganz abzuschaffen. Unterdessen versuchten ausländische Mächte vergeblich, die revolutionäre Flut aufzuhalten. Die Französische Revolution riss Risse in die modernen europäischen Staaten und endete 1799 mit dem Aufstieg Napoleon Bonapartes zur Macht.

Laut dem Historiker Eric Hobsbawm im Buch Age of Revolution war die Französische Revolution die bedeutendste ihrer Zeit, aufgrund einiger besonderer Merkmale, die sie aufwies. Sie ereignete sich in Europas mächtigstem und bevölkerungsreichstem Land, neben Russland. Außerdem bezog sie die Massen mit ein und war „unermesslich radikaler als jeder vergleichbare Umsturz“. Schließlich war sie eine ökumenische Revolution, da ihre Ideale in der ganzen Welt Widerhall finden würden.

Zusammenfassung der Französischen Revolution

- Sie wurde durch eine Reihe politischer, sozialer, wirtschaftlicher und administrativer Krisen verursacht, die die absolutistische Herrschaft Ludwigs XVI. erschütterten.

- Sie begann, als die Regierung Geistliche und Adlige besteuern wollte, beide dies ablehnten und das einfache Volk eine französische Verfassung einführen wollte, um die Macht und Privilegien der Oberschicht zu begrenzen.

- Nach dem Sturm auf die Bastille spaltete sich das einfache Volk in lose definierte Fraktionen: Girondisten (die Rechte), Jakobiner (die Linke), Die Ebene oder Der Sumpf (die Mitte) und Sansculotten (die extreme Linke).

- Die 1. Phase der Revolution war die Nationalversammlung, dominiert von den Girondisten, die eine konstitutionelle Monarchie einführte und bestimmte Klassenprivilegien abschaffte.

- Die 2. Phase der Revolution war der Nationalkonvent, dominiert von den Jakobinern und den Sansculotten, der eine Republik einführte und radikale Maßnahmen wie Massenhinrichtungen (die Schreckensherrschaft) einleitete.

- Die 3. und letzte Phase der Revolution war das Direktorium, dominiert von den Girondisten, das die Republik beibehielt, aber die meisten radikalen Maßnahmen der vorangegangenen Periode abschaffte. Während das Direktorium innenpolitisch ein Misserfolg war, gewann es mehrere Kriege gegen ausländische Gegner. Diese Siege stärkten das öffentliche Ansehen der Armee, insbesondere das von Napoleon Bonaparte.

- Schließlich erkannte Napoleon seine Popularität und nutzte sie für einen Staatsstreich, der die Französische Revolution beendete und die Napoleonische Ära einleitete.

Ursachen der Revolution

In den Jahren vor 1789 erlebte Frankreich gewaltige Krisen in allen Lebensbereichen. Diese Probleme verstärkten sich gegenseitig und trugen dazu bei, die Stabilität des monarchischen Regimes unter König Ludwig XVI. zu untergraben.

- Politische Krise: Seit der Herrschaft Ludwigs XIV. (1643-1715), des Sonnenkönigs, verfolgten die Franzosen eine sehr repressive Form des europäischen Absolutismus . Der Monarch herrschte über alles, und Opposition durfte niemals gedeihen. Dem Sonnenkönig folgten Ludwig XV. (1715-1774) und Ludwig XVI. (1774-1792). Letzterer hatte wenig Beziehung zur französischen Gesellschaft, was durch die soziale Ablehnung von Königin Marie Antoinette veranschaulicht wurde – als man ihr sagte, die Bauern hätten kein Brot, soll sie geantwortet haben: „Sollen sie doch Kuchen essen“, aber dafür gibt es keine Beweise. Der Widerstand gegen die Royals führte zur Verbreitung extrem radikaler Ideen der Aufklärung.

- Soziale Krise: Die französische Gesellschaft war brutal ungleich. Der Erste Stand (der Klerus) und der Zweite Stand (der Adel) machten eine winzige Minderheit der Bevölkerung aus, genossen aber einige Privilegien: Sie hatten Land im Überfluss und zahlten keine Steuern. Währenddessen finanzierte der Dritte Stand sowohl die Regierung als auch die beiden anderen Stände. Er bestand aus Bauern, städtischen Arbeitern, armen Priestern und dem Bürgertum, das mehr wirtschaftliche Macht als die anderen hatte, aber politisch machtlos blieb. Mit dem Aufstieg der Kaufmannsklasse entstand das Bedürfnis, die vom Regime verankerten sozialen Privilegien abzuschaffen.

- Wirtschaftskrise: Lange Zeit glaubte man, dass die Ausgaben des Klerus und des Adels den Staatshaushalt belasteten. Heute wissen wir, dass diese Ausgaben relativ unbedeutend waren und dass die wirtschaftlichen Probleme des vorrevolutionären Frankreichs andere Ursachen hatten. Erstens beteiligten sich die Franzosen an Konflikten wie dem Siebenjährigen Krieg und halfen den Vereinigten Staaten bei der Erlangung der Unabhängigkeit – beides zu erheblichen Kosten. Zweitens wurde die französische Manufaktur durch die Briten nach Abschluss eines Handelsabkommens zwischen ihnen, dem Eden-Vertrag, gestört. Drittens fielen 1788-1789 ein verheerender Hagelsturm und ein strenger Winter über Frankreich herein, was zu einer sehr schlechten Ernte und einer Hungersnot der Bauern führte. Schließlich hatten die Adligen wenig Grund zur Freude, denn sie hatten riesige Schulden beim Bürgertum.

- Verwaltungskrise: Der französische Staat musste reformiert werden, da die Ausgaben außer Kontrolle gerieten, während die Einnahmen zurückblieben. Einige Minister und Berater versuchten, die Staatsgeschäfte zu überarbeiten, aber ihre Bemühungen wurden vereitelt. Ein Lehrbuchbeispiel ist Anne Robert Jacques Turgot, ein Ökonom, der als Generalkontrolleur der Finanzen diente. Als Verfechter der Physiokratie versuchte er, gegen bequeme Regierungsjobs (Sinekuren) und öffentliche Pensionen vorzugehen. Seine liberalisierenden Maßnahmen fanden jedoch wenig Unterstützung vom Rest der Regierung und vom Markt. 1776 wurde er unter Druck gesetzt, seinen Rücktritt vom Amt einzureichen.

Laut dem Historiker Michel Vovelle kann die Französische Revolution auf zwei Arten betrachtet werden. Die eine ist als „Revolution der Armut“, da die Bauern in prekären Verhältnissen lebten und nach Preiserhöhungen für Lebensmittel beschlossen, radikale Maßnahmen zu ergreifen. Die andere ist als „Revolution des Wohlstands“, da das Bürgertum die Initiative ergriff, weil es die Kontinuität seines eigenen Wohlstands sichern wollte. Einige Autoren, wie Edward Burns, bevorzugen letzteren Standpunkt, da sie betonen, dass die Armen sich der Revolution erst anschlossen, nachdem sie vom Bürgertum entfacht worden war.

Der Beginn: Generalstände und Bastille

Im Jahr 1787 sah sich der französische Staat steigenden Ausgaben gegenüber, und seine besorgniserregende Verschuldung machte es unwahrscheinlich, dass private Gläubiger die Rechnung bezahlen würden. Alle Staatseinnahmen stammten vom Dritten Stand, waren aber unzureichend. Deshalb wollte Charles Alexandre de Calonne, ein liberaler Minister, damit beginnen, Steuern vom Klerus und vom Adel einzuziehen. Da beide über enorme Vermögen und reichlich Land verfügten, hätte eine solche Maßnahme wahrscheinlich die finanziellen Probleme Frankreichs gelöst. Daher wählte Calonne eine Notabelnversammlung aus, um die neuen Steuern zu genehmigen, aber sein Plan scheiterte, als die Adligen die Idee ablehnten.

Auf Wunsch der Notabelnversammlung berief Ludwig XVI. die Generalstände ein, ein Parlament, das die Stände des Reiches vertrat und den Monarchen lediglich beriet. Diese Institution war in der französischen Geschichte selten einberufen worden, daher spricht allein die Tatsache ihrer Einberufung Bände über den Sumpf, in dem sich die französische Politik befand. Die Generalstände traten 1789 zusammen und gewährten zunächst jedem der drei Stände eine Stimme. Dementsprechend überstimmten Klerus und Adel das einfache Volk mit 2:1 und lehnten den Vorschlag ab, Steuern einzuführen, die sie negativ beeinflussen würden.

Der Dritte Stand reagierte zunächst mit der Forderung nach einer Änderung der Abstimmungsregeln, um sich mit dissidenten Geistlichen und Adligen verbünden zu können. Ludwig XVI. lehnte diesen Vorschlag jedoch nicht nur ab, sondern ergriff auch Vergeltungsmaßnahmen gegen die Generalstände. Der König betonte die Trennung der drei Stände, annullierte die Dekrete des Gremiums und diktierte stattdessen, was es genehmigen sollte. Als dies nicht ausreichte, um die Opposition zu unterdrücken, löste er die Generalstände auf.

Inzwischen hatten weder das einfache Volk noch das Bürgertum die Absicht, die Neuordnung der französischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu stoppen. Daher versammelten sich am 20. Juni 1789 Vertreter des Dritten Standes erneut in einem nahegelegenen Ballhaus und schworen, eine Verfassung auszuhandeln und einzuführen, die die Macht des Königs einschränkt. Von allen 577 Vertretern schloss sich nur einer dem Ballhausschwur nicht an: Joseph Martin-Dauch, der beschloss, den Befehlen des Monarchen zu folgen.

Anfangs spürte Ludwig XVI. den sozialen Druck und stimmte dem Plan zur Ausarbeitung einer Verfassung zu. Während die Verfassungsgeber jedoch diskutierten, bestand die ständige Angst, dass Ludwig XVI. einen Militärschlag gegen die Versammlung anordnen würde. Als öffentlich bekannt wurde, dass der Monarchie treue Truppen versammelt wurden, führte der Dritte Stand den Sturm auf die Bastille durch – ein fast verlassenes Gefängnis, das ein Symbol der königlichen Macht blieb. Die Revolutionäre griffen zu den Waffen und begannen, gegen die Monarchie zu kämpfen, womit die Französische Revolution begann.

Politische Spaltungen im revolutionären Frankreich

Während der Französischen Revolution spaltete sich der Dritte Stand in verschiedene Gruppen auf. Jede von ihnen neigte zu einem anderen Teil des politischen Spektrums, aber keine von ihnen war eine organisierte politische Partei. Vielmehr handelte es sich um Gruppen lose verbundener Personen, die ideologische Überzeugungen teilten. Dies waren die wichtigsten Gruppen:

- Girondisten: Sie waren Mitglieder des gehobenen Bürgertums, wie Freiberufler und Angehörige der Mittelschicht. Sie saßen normalerweise auf den rechten Plätzen, wann immer der Dritte Stand zusammentrat, und aus diesem Grund wurden ihre Ideen als Ideen der Rechten bekannt. Sie verteidigten moderate Politiken wie die Annahme des Wirtschaftsliberalismus und die Beibehaltung Ludwigs XVI. an der Macht, wenn auch durch eine Verfassung eingeschränkt.

- Jakobiner: Sie waren Mitglieder des niederen Bürgertums, wie kleine Händler und städtische Arbeiter in Manufakturen. Sie nahmen normalerweise die linken Plätze in den Versammlungen des Dritten Standes ein, und so wurden ihre Ideen als Ideen der Linken bekannt. Sie befürworteten radikalere Maßnahmen, wie die Ersetzung der Monarchie durch eine Republik, die Gleichstellung sozialer Rechte und Eingriffe in die Wirtschaft. Um ihre Ideologie voranzutreiben, griffen sie häufig zu politischer Gewalt.

- Die Ebene oder Der Sumpf: Sie waren ungebundene Politiker, die keiner einzigen Ideologie anhingen, keinem politischen Club angehörten und keine Führung hatten. Ihre Bezeichnung rührt daher, dass sie in den Versammlungen des Dritten Standes normalerweise ebenerdig saßen. Ideologisch waren sie Moderate, die sich sporadisch entweder mit Girondisten oder Jakobinern verbündeten.

- Sansculotten: Sie stammten aus den untersten sozialen Schichten und vertraten die Bauern und die städtische Armut. Aus diesem Grund übernahmen sie linksextreme Ideale wie die direkte Demokratie (Beteiligung des Volkes an der Politik ohne Vermittler) und starke staatliche Eingriffe in die Wirtschaft zur Preiskontrolle. Im Allgemeinen verbündeten sie sich nur mit den Jakobinern.

1. Phase: Nationalversammlung (1789-1792)

Nachdem das einfache Volk die Bastille gestürmt und zu den Waffen gegriffen hatte, bildeten einige Politiker ohne nationale Bedeutung die Pariser Kommune. Es war eine von den Jakobinern kontrollierte städtische Versammlung, in der die nationale Regierung kritisiert wurde. In der Zwischenzeit trat die Französische Revolution in ihre erste Phase ein, die Nationalversammlung, die ihren Namen von der Institution erhielt, die eine Verfassung für das ganze Land ausarbeitete.

Diese Phase war durch den Aufstieg der Girondisten zur Macht gekennzeichnet, die sich einer Situation gegenübersahen, die als Große Furcht (Grande Peur) bekannt ist: Im ganzen Land befürchteten die Bauern, dass der Lebensmittelmangel Teil einer aristokratischen Verschwörung war, um sie auszuhungern. Dementsprechend bewaffneten sie sich und begannen, den Adel anzugreifen, was so weit ging, dass die Stabilität der französischen Gesellschaft bedroht war. Unterdessen befürchteten die Vertreter des Dritten Standes in Paris, dass die Bauern in die Hauptstadt ziehen würden. Um eine solche Störung zu vermeiden, vertraten die Girondisten moderate Politiken, die die Bauern vom Wert der Revolution überzeugen sollten:

- Abschaffung der Feudalrechte: Obwohl der Feudalismus längst verschwunden war, blieben bestimmte damit verbundene Privilegien in Frankreich bestehen. Adlige und Geistliche hatten ein Monopol auf Land, und der Dritte Stand war verpflichtet, bestimmte Steuern und Abgaben an den Adel zu zahlen. All dies sollte sofort enden.

- Konfiskation von Kirchengütern: Jedes einzelne Stück Land und Geld, das die katholische Kirche besaß, wurde von der Regierung beschlagnahmt. Diese Vermögenswerte sollten als Deckung für eine neue Papierwährung dienen, die von den Revolutionären geschaffen wurde, genannt Assignat, um allgemeine Bankrotte zu vermeiden. Leider gelang es den Assignaten nicht, die Inflation unter Kontrolle zu halten, und die Wirtschaft brach zusammen.

- Verkündung der Zivilverfassung des Klerus: Die Mitglieder des Klerus sollten als Regierungsangestellte und nicht als Kirchenangestellte betrachtet werden. Sie wurden gezwungen, die Herrschaft des Papstes zugunsten der von der Nationalversammlung festgelegten Prinzipien aufzugeben – einschließlich der Tatsache, dass Kirchenbeamte gewählt statt von Rom ernannt würden. Angesichts dieser Änderungen akzeptierten einige Priester sie und bildeten den konstitutionellen Klerus, während andere sie vollständig ablehnten und den eidverweigernden Klerus bildeten.

- Verkündung der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte: Dies war ein Menschenrechtsdokument, das die Hauptwerte der Französischen Revolution verkündete – Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit (Liberté, Égalité, Fraternité). Basierend auf den Idealen der Aufklärung legte sie fest, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und alle das Recht auf Freiheit und Privateigentum haben. Die Erklärung enthielt jedoch keine Vorstellungen über das wirtschaftliche Wohlergehen der Massen.

- Verkündung des Le Chapelier-Gesetzes: Um die letzten Spuren des Merkantilismus aus Frankreich zu beseitigen, schrieb dieses Gesetz den Freihandel als Norm vor. Die wirtschaftliche Freiheit der Arbeiter sollte jedoch durch ein Verbot der Bildung von Zünften (frühe Formen von Gewerkschaften) und durch ein Streikverbot eingeschränkt werden. Dieses Gesetz widersprach offensichtlich den Interessen der Massen, trat aber dennoch in Kraft, um das Land zu stabilisieren.

Anschließend verwandelte die Nationalversammlung Frankreich nach der Verabschiedung der Verfassung von 1791 in eine konstitutionelle Monarchie. Sie verankerte das Prinzip der Gewaltenteilung und stellte sicher, dass der König nicht absolutistisch herrschen würde. Sie behielt die Trennung von Kirche und Staat bei, die bereits bei der Verstaatlichung des Klerus aufgetreten war. Als Beweis für die Kontrolle der Girondisten über die Verfassungsgeber wurde das Wahlrecht auf besitzende Männer beschränkt – das heißt, Frauen und Arme wurden ausgeschlossen. Aus diesem Grund konnten nur etwa 15% der französischen Bevölkerung wählen. Schließlich schrieb die Verfassung zur Sicherung der Unterstützung der Bevölkerung für die revolutionäre Regierung vor, dass nationale Feste abgehalten werden mussten, meist im Freien und außerhalb der wichtigsten Pariser Plätze.

Die erste Phase der Französischen Revolution stieß auf erheblichen internationalen Widerstand der absolutistischen Monarchien Europas. Sie alle hatten Angst, gestürzt zu werden, und bildeten bald internationale Koalitionen, um gegen die französischen Revolutionäre zu kämpfen. In der Zwischenzeit versuchte die königliche Familie nach Österreich zu fliehen, aber Ludwig XVI. wurde schließlich verhaftet und gezwungen, die Verfassung von 1791 zu ratifizieren. Diese Ereignisse verstärkten die Instabilität der Revolution und führten zu einer weiteren Phase mit erheblichen Veränderungen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.

2. Phase: Nationalkonvent (1792-1794)

Dies war eine radikale Phase der Französischen Revolution, die von den Jakobinern mit Unterstützung der Sansculotten dominiert wurde. Zu dieser Zeit waren die Bauern und städtischen Arbeiter enttäuscht über die Verzögerung bei der Umsetzung sozialer Reformen und lehnten die konterrevolutionären Aktionen anderer europäischer Mächte vehement ab. Dies ließ ihren revolutionären Eifer exponentiell wachsen und Radikalismus folgte, sowohl innen- als auch außenpolitisch.

Innerhalb der Grenzen Frankreichs wurde der Gregorianische Kalender durch den Französischen Revolutionskalender ersetzt. Diese Änderung zielte darauf ab, alle religiösen und royalistischen Einflüsse aus dem Kalender zu entfernen. Das neue Schema sollte die Zeit nach dem 1. Januar 1789 verfolgen, der als Beginn des Jahres I, des Jahres der Freiheit, galt. Dies änderte sich 1792, als französische Revolutionäre die Monarchie stürzten, die königliche Familie kurzerhand hinrichteten und eine Republik gründeten – es war eine Möglichkeit, auf die Wünsche des einfachen Volkes einzugehen. Von da an war das erste Jahr des Kalenders 1792, das die Republik selbst symbolisierte.

Der Nationalkonvent sollte eine provisorische Regierung sein, und es wurde erwartet, dass er seine Macht abgibt und sie einer regulären Regierung übergibt. Dennoch bestand diese Regelung einige Zeit fort, und der Konvent erarbeitete die Verfassung von 1793 mit folgenden Höhepunkten:

- Abschaffung der Sklaverei in den französischen Kolonien.

- Allgemeines Wahlrecht für Männer.

- Landreform: Umverteilung von Land von wohlhabenden Landbesitzern an die Bauernschaft, ohne Entschädigung für diejenigen, die Land verloren.

- Kostenlose öffentliche Bildung.

- Pensionen für Witwen und Waisen.

- Gesetz über das Allgemeine Maximum: eine Obergrenze für die Preise von Waren und Dienstleistungen. Diese Maßnahme wurde der Regierung von den Sansculotten aufgezwungen und trug dazu bei, die Ernährung der städtischen Bevölkerung sicherzustellen.

Während dieser Phase der Französischen Revolution klammerten sich die Jakobiner an die Macht, indem sie das einführten, was als Schreckensherrschaft (Terreur) bekannt wurde: eine Reihe von Massakern und Hinrichtungen, die die Gegner des Regimes heimsuchten. Dieses Blutbad wurde größtenteils vom Wohlfahrtsausschuss verübt, einem Gremium, das die neue Republik vor ihren ausländischen und inländischen Feinden schützen sollte. Der prominenteste Führer des Ausschusses war Maximilien Robespierre, der maßgeblich zur Ausweitung der Tötungen beitrug (obwohl er sie nicht begonnen hatte). Laut Eric Hobsbawm war wahllose Gewalt wahrscheinlich der einzige Weg, die Revolution und vielleicht sogar Frankreich selbst als Land zu retten.

International musste sich Frankreich den absolutistischen Monarchien Europas stellen, die die Erste Koalition bildeten, um die Revolution zu unterdrücken. Sowohl Revolutionäre als auch Konterrevolutionäre wollten einen Krieg, weil beide glaubten, ihn gewinnen zu können. Zuerst gewannen die Revolutionäre einige Schlachten, während sie andere verloren. Später verbesserte sich die französische Armee erheblich und trug dazu bei, den Verlauf des Konflikts zu ändern. Einer Logik des totalen Krieges folgend, führten die Franzosen die Wehrpflicht ein und machten jeden Bürger zum Kämpfer. Außerdem belohnte die Armee ihre Mitglieder nicht mehr nach sozialem Rang – die Einführung der Meritokratie bedeutete, dass die besten Soldaten und Offiziere in der militärischen Laufbahn aufstiegen und anschließend ihre Untergebenen zu immer mehr Siegen führten.

Dank der Armee konnte Frankreich die Erste Koalition aufhalten. Innenpolitisch war die Lage jedoch düster. Inmitten der Schreckensherrschaft spalteten sich die Jakobiner in zwei gegnerische Fraktionen. Die Ultras unter der Führung von Jacques Hébert drängten auf stärkere Repressionsmaßnahmen als die bereits bestehenden und setzten sich für weitere Maßnahmen gegen die Interessen der katholischen Kirche ein. Die Citras hingegen, angeführt von Georges Danton, waren entschieden gegen die Schreckensherrschaft und wollten sie vollständig beenden. Robespierre betrachtete beide Fraktionen ungünstig und führte eine Säuberung gegen sie durch, was ihn jedoch nur noch weiter von den Jakobinern als Ganzes entfremdete.

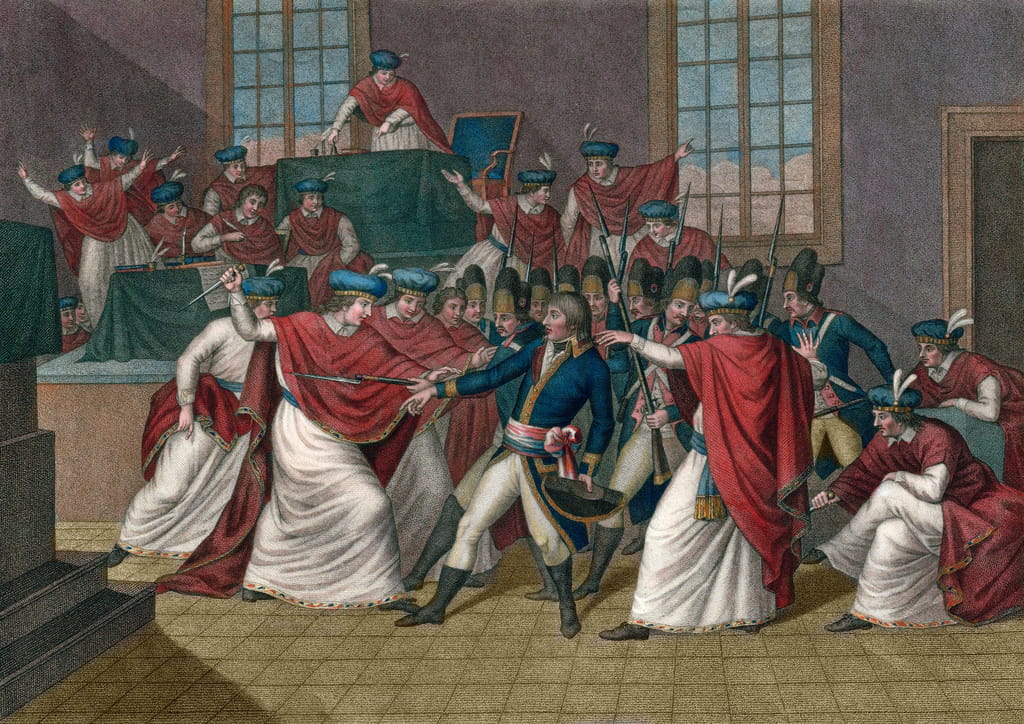

Beim Staatsstreich des 9. Thermidor nutzten girondistische Fraktionen die Spaltung der Jakobiner und übernahmen die Macht in dem Prozess, der als Thermidorianische Reaktion bezeichnet wird. Robespierre und seine Anhänger wurden unterdessen vom Revolutionstribunal zum Tode verurteilt. Sie wurden auf dem Place de la Révolution hingerichtet – also genau an dem Ort, an dem sie ihre Feinde getötet hatten.

3. Phase: Direktorium (1794-1799)

Dies war die letzte Phase der Französischen Revolution. Es war eine konservative Periode, in der die Politik von den Girondisten dominiert wurde, mit Unterstützung der Mehrheit der Kongressabgeordneten aus der Ebene oder dem Sumpf. Zu dieser Zeit glaubten die Girondisten, dass die jakobinischen Reformen zu weit gegangen waren und die Stabilität Frankreichs bedrohten. Deshalb versuchte die neue Regierung, vieles von dem rückgängig zu machen, was zuvor getan worden war, und die Verkündung einer neuen und völlig anderen Verfassung veranschaulicht dies. Dies waren die Höhepunkte der Verfassung von 1795:

- Ende des allgemeinen Männerwahlrechts: Das Wahlrecht wurde wieder auf diejenigen beschränkt, die Eigentum besaßen. Das bedeutete, dass die Massen erneut von der Politik ausgeschlossen wurden.

- Ende der Landreform.

- Wiedereinführung der Sklaverei in den französischen Kolonien: Dies sollte Sklavenaufstände in Haiti in der Karibik fördern und letztendlich zur Unabhängigkeit führen.

- Einrichtung einer geteilten Exekutivgewalt: Die Macht wurde von fünf Direktoren geteilt, unter denen die Girondisten vorherrschten. Diese Tatsache erklärt, warum diese Phase der Revolution Direktorium genannt wurde.

- Einrichtung einer Zweikammer-Legislative: Der Rat der Fünfhundert war das Unterhaus, während der Rat der Alten das Oberhaus war.

Obwohl die Schreckensherrschaft endete, waren viele einfache Leute unzufrieden mit den Rückschlägen in der Sozialpolitik. Die Massen reagierten unter der Führung der Sansculotten in der Verschwörung der Gleichen: einem Versuch, das Direktorium zu stürzen. Angeführt von Gracchus Babeuf, strebte dieser Staatsstreich die Errichtung einer egalitären und protosozialistischen Republik an, inspiriert von jakobinischen Idealen. Einer seiner Anführer, Georges Grisel, denunzierte jedoch die Bewegung, und die Regierung ging gewaltsam dagegen vor. Letztendlich scheiterte der Aufstand.

Innenpolitisch betonen Historiker wie Michel Vovelle, dass das Leben unter dem Direktorium von Korruption, Armut, Gewalt und Instabilität geprägt war. Doch inmitten all des Chaos gab es eine Institution, die ihren Wert bewies: die Armee. Wie Eric Hobsbawm argumentiert, fehlte es den Soldaten zwar an Ausbildung, Disziplin, Intelligenz und angemessenen Versorgungs- und Sanitätssystemen. Aber sie waren gerade deshalb erfolgreich: Sie brauchten schnelle Siege, um diese Einschränkungen zu überwinden. Französische Truppen unterdrückten erfolgreich politischen Dissens innerhalb der Landesgrenzen und begannen, außerhalb effektiver zu operieren. Sie besiegten die ausländischen Koalitionen, stürzten dann viele benachbarte absolutistische Regime und ersetzten sie durch Schwesterrepubliken, die von Revolutionären kontrolliert wurden. Es war die Internationalisierung der Französischen Revolution.

Zu dieser Zeit war die Regierung mehr und mehr der Gnade der Soldaten ausgeliefert, da deren Eroberungen halfen, sie zu finanzieren. Insbesondere Napoleon Bonaparte, ein General, der persönlich mehrere französische Siege im Ausland beaufsichtigte, gewann viel Unterstützung in der Bevölkerung. Er erkannte schließlich, dass die zivile Regierung schwach und von Militärbeamten abhängig war. 1799 ergriff Napoleon mit Unterstützung einiger Politiker und Intellektueller wie Emmanuel Sieyès im Staatsstreich des 18. Brumaire die Macht. Nach einem Jahrzehnt endete die Französische Revolution schließlich.

Schlussfolgerung

Die Französische Revolution ist neben der Industriellen Revolution eine der beiden wichtigsten Revolutionen des 18. Jahrhunderts. Sie begann, weil das Bürgertum mehr politische Vertretung zum Nachteil des Klerus und des Adels wollte, die ihre Privilegien bewahren wollten. Nach dem Sturm auf die Bastille nahm die Revolution einen populäreren Charakter an, obwohl die erste revolutionäre Regierung gemäßigt war. Die Schreckensherrschaft ließ die Gegner der Bewegung erzittern – sowohl innerhalb als auch außerhalb Frankreichs –, und die absolutistischen Monarchien Europas versuchten vergeblich, die Franzosen niederzuschlagen. Die Girondisten reagierten auf die Exzesse der Jakobiner im Nationaldirektorium, aber die Schwäche der Regierung ebnete den Weg für den Aufstieg Napoleon Bonapartes zur Macht.

Die Napoleonische Ära sollte bestimmte Erfahrungen, die durch die Französische Revolution eingeleitet wurden, beibehalten, aber nicht alle. Napoleon blieb auch viele weitere Jahre an der Macht, nur um 1815 von den absolutistischen Mächten besiegt zu werden. Der Geist der Französischen Revolution lebte jedoch unbegrenzt weiter und beeinflusste viele andere Aufstände auf der ganzen Welt. Das ist das Erbe, das sie hinterlassen hat.

Schreibe einen Kommentar